相続の基本 知っておくべき重要ポイントとスムーズな分配方法

遺産相続という話題は、人生において避けて通れない重要なテーマです。しかしその手続きや法律、税制度は複雑で、多くの方が戸惑った経験をお持ちでしょう。本ブログでは「相続の基本 知っておくべき重要ポイント」に焦点を当て、相続をスムーズに進めるための基礎知識を詳細に解説します。遺産相続の定義とその重要性から始め、相続順位や分配方法に至るまで、具体的な手順を理解することができます。また、相続税の計算方法や申告手続きについても取り上げ、効率的な相続税計算に必要な情報や手続きをわかりやすく説明します。さらに、相続手続きに必要なやることリストや、申告に関連する重要情報を確認するためのチェックシートの活用法も提供します。各ステップをしっかり押さえることで、相続に伴う不安や戸惑いを軽減し、納得のいく相続を実現するための指針となるでしょう。本記事を通じて、相続の基本を深く理解し、実践的な知識を身につけましょう。

相続の基本を理解するための重要なポイント

相続の基本を理解することは、財産を円滑に分配するために不可欠な知識です。以下にて具体的なポイントを詳しく見ていきます。

遺産相続とは何か、その定義と重要性を知る

遺産相続とは、被相続人の死亡により発生する財産の承継であり、その定義は法的に定められています。この過程において、相続人は被相続人の財産、債務を引き継ぐことになり、法定相続分や遺言書による指定に応じて分配が行われます。遺産相続は、単に財産の承継に留まらず、税務上の影響も考慮しなければなりません。相続税が課される場合があるため、財産の内訳や総価額を正確に把握し、適切に申告する必要があります。適切な遺言書の作成や相続財産の事前整理は重要であり、行政書士等への相談が推奨されます。

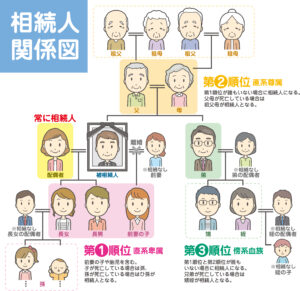

遺産相続 順位 図を用いた相続順位の理解

相続順位は、遺産分割における基礎的な理解が必要です。相続順位を正確に把握することは、特に複数の相続人がいる場合に重要です。相続順位図を用いることで、直系尊属、兄弟姉妹、第三順位までの規則を容易に理解できます。この相続順位は、日本の民法に基づいて法定されており、被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人の優先順位は、子、孫、親、兄弟の順番で決定されます。この構造を視覚的に理解するためのツールとして相続順位図を活用することは、非常に有用です。適切な相続順位を把握し、法的な問題を未然に防ぐためにも、関連する専門家のアドバイスを受けることが肝要です。

遺産相続 分配図を利用した分配方法の見直し

遺産分割のプロセスをスムーズに進めるには、分配方法を明確に定めることが重要です。遺産相続の分配図を活用することで、各相続人が受け取る財産の割合を直感的に理解できます。分配図は、各相続人の法定相続分や遺言書の内容に基づき、視覚的に整理されます。これにより、家庭内での紛争を未然に防ぎ、相続手続きを円滑に進行させることが可能になります。遺産分配の際は、被相続人の遺言の内容や法定分割を尊重し、不動産、金融資産のような相続財産の特性に応じた分配が行われます。行政書士等の監督のもと、相続人が納得する形での遺産分割協議が求められます。

相続 3ヶ月以内にやるべきことリスト

相続では、被相続人の死亡後3ヶ月以内に行うべき手続きが多数存在します。この期間は、主に遺産の承継放棄を検討する重要なタイミングです。まず、相続人は被相続人の財産を確認し、相続放棄や限定承認を選択するか決定します。このためには、被相続人の債務状況を把握し、最適な手続きを選ぶための資料収集が欠かせません。また、遺言書の有無を確認し、その執行を決定することで、遺産分割手続きに役立ちます。これらの対応が終わった後は、相続税の申告期限を視野に入れ、行政書士等の指導のもと適切な段取りを進めることが必須です。

相続 3ヶ月過ぎた場合の影響と対応策

相続手続きの初期段階を過ぎると、選択肢や手続きの制限が生じます。3ヶ月以降は相続放棄が原則として認められなくなりますが、場合によっては家庭裁判所への申し立てにより延長が可能です。この期間内に遺産分割協議が成立しない場合も、時間の経過とともに関係者間でのコンフリクトが生じやすくなります。適切な対応策として、手続きの遅れを防ぐために早期の段階で行政書士等に相談することが推奨されます。遺産分割協議の時間切れを避けるため、事前の準備と迅速な対応が重要となります。被相続人の財産を適切に扱い、相続人全員が納得する形での合意形成が不可欠です。

相続税の計算と申告のための基礎知識

相続税は、財産の引き継ぎにあたり避けて通れない要素です。以下では、計算方法や申告手続きを深堀りしていきます。

相続税 計算と基礎控除を理解するための入門

相続税を効果的に管理するためには、その計算と基礎控除の理解が不可欠です。まず、相続税は相続財産の価額に基づいて計算され、基礎控除額は直系の親族関係の有無によって変動します。令和7年度の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。この意味では、法定相続人の配置を考慮に入れることが、相続税の負担軽減に重要な影響を与えます。続いて、相続税の各財産に対する控除や特例を理解し、適用可能なものを適切に活用することが求められます。こうした知識を正確に把握し、遺産分割計画や相談に生かすことで、効率的な相続を実現することが可能となります。相談事務所や税理士の力を借りることで、さらに具体的な節税対策を考案することができるでしょう。

相続税 早見表を活用した簡易計算の方法

相続税の簡易計算において、早見表は非常に有用なツールです。この表は、相続財産の種類別や額に応じた税率を即座に確認できるものであり、迅速な計算が可能です。遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額をもとに、それぞれの税率を適用することで、概算の税額を出すことができます。こうした早見表の利用は、税務申告の準備段階において、税額の大まかな把握に役立ちます。早見表を利用する際には、可能であれば常に最新の情報を基にしたものを参照し、計算ミスを防ぎます。また、実際の申告に際しては、個別の事情や特例の適用などを考慮する必要があるため、専門家の助言を併用することが推奨されます。

相続税の申告のためのチェックシート エクセルの活用

相続税申告を完了するためには、チェックシートを活用することが重要です。特に、エクセルを用いたチェックシートは、手続の進捗状況を効率的に管理するために有効です。まず、必要書類や準備事項をリストアップし、申告に必要な各プロセスを漏れなく確認します。エクセルの特性を活かし、条件付き書式や関数を利用して、期日や未完了項目を視覚的に示すことができます。また、遺産の評価額、控除の適用範囲などを基に、各相続人ごとの負担額を計算し、一覧で確認することが可能です。専門家と共に作成することで、より正確かつ効率的な申告書類の準備を進めることができます。

相続税の申告のためのチェックシート 検討資料の確認

相続税の申告において、正確な検討資料の確認は、手続きの円滑な進行に不可欠です。検討資料には、被相続人の財産目録や相続財産の評価明細、法定相続分に基づく配分案などがあります。これらを個々に確認することで、相続財産の正確性を確保しつつ、申告内容の完全を期します。特に不動産評価や株式価値など、変動しやすい財産につきましては、適時の情報収集が重要となります。また、相続人同士の意見の統一を図るため、協議資料としても機能させることが可能です。そして、税理士事務所や弁護士の助力を仰ぎながら、これらの資料を作成することで、予期しない事態に備えた対応策を同時に検討することができます。

相続税の申告のためのチェックシート 記入例の紹介

相続税の申告チェックシートの記入方法を理解することは重要で、申告作業を円滑に進めるために必要不可欠です。記入例を参考にすることで、税務申告書への正しい記載が確保され、誤りを未然に防ぐことができます。たとえば、被相続人の情報、相続財産の一覧、法定相続人の情報など基本情報の記入方法や、財産評価額の算出方法、控除の記載方法についての具体的な例示があると良いでしょう。尚、記入例は、申告手続きの一部として提出される各種書類の写しを含めると便利です。また、税務の専門家に相談することで、個々の状況に適したアドバイスを受けられ、記入ミスによる申告遅延を予防することが可能となります。

遺産相続に関する手続きとやることの順番

遺産相続の手続きをスムーズに進めるためには、正確な順番を守ることと法的要件を理解することが重要です。以下で詳しく探ります。

相続でやることや順番を押さえてスムーズな手続きを

遺産相続の手続きをスムーズに進行させるためには、やるべき事柄の順番を正確に把握することが重要です。まず最初に、被相続人の死亡届の提出が必須となり、その後、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は開封手続きが必要で、裁判所の検認を経て正式に内容が確認されます。続いて、財産目録の作成、相続人全員の会議による協議の進行が求められます。ここで、相続放棄や限定承認を検討することも考慮に入れなければなりません。これらの準備段階を経たのちは、相続税の申告や不動産名義変更といった細かい手続きに進みます。特に、税や法の専門家の指導のもとでこれらのプロセスを円滑に進めることは、相続財産の正しく評価及び無駄なく分配されるために不可欠となります。

相続手続きと相続放棄における知った日の証明の必要性

相続手続きを進行する際に知っておくべき重要な点は相続放棄の期限と手続きです。相続人は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄を行う必要があり、その際には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。この「知った日」は、被相続人の死亡を知った日、またはその相続財産の存在を認識した日としてカウントされます。証明書類としては死亡診断書、相続財産に関する証拠資料が用意されることが多いです。一見、手続きそのものはシンプルに思われがちですが、期限を誤ると法定相続人としての全ての権利義務を承継することになります。実際の対応には、相続人自身が認識していなかった債務が含まれる可能性も考慮して、弁護士等の法的専門家に相談しながら進めることが適切です。

遺産相続の配分 子供への具体的な設計方法

子供への遺産相続配分は、家庭の将来を左右する重要な決定となります。特に、法定相続分を基にしつつ、子供たちの生活状況や将来の教育費用を考慮に入れることが求められます。具体的な設計方法として、遺産分与における個々の財産価値の明確化が必要です。金銭、土地や不動産、株式のように異なる資産価値の算出を行い、それを基に均等または納得のいく配分を計画します。これにより、各々の承継者が受け取る相続財産の種類と価値が明確になります。また、遺産分けを円滑にするために、事前に子供たちと話し合い、過度な法律的問題の発生を防ぐために、必ず行政書士等や財務の専門家の意見を参考にすることが推奨されます。相続人間の協議によって合意された配分が実現できるよう、しっかりとした準備と手続きが重要です。

遺産相続の分配割合に基づく適切な方法

遺産相続において分配割合は、公平かつ法的に正当な配分を維持するために重要な要素です。分配割合は、主に法定相続分に基づき決定されるが、被相続人の遺言書が存する場合は、その内容が優先されます。分配割合を決定するにあたって、遺産の全体価値を正確に評価し、各相続人の法定相続分に加え、個別の事情や願望を考慮に入れることが適切です。相続財産の中には流動性の低い不動産や貴金属といった資産も含まれるため、それらの分配に際しては相続人間の合意形成を図ることが求められます。行政書士等の助けを得ることで、争いを回避し、公平な分配を実現することが可能です。

相続放棄 三ヶ月過ぎた場合の対策方法

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎると、法的には相続を承認したことになり、原則として放棄が認められない状況に陥ります。しかし、事情によっては特例的に放棄が認められる場合もあります。例えば、相続財産を全く認識していなかったことや未知の債務の発覚などがその例です。このような場合には、家庭裁判所に対し、放棄申述の理由を詳細に説明しながら申立てを行います。申立てが受理されると、裁判所の判断に基づき特例措置が講じられる可能性も考慮できます。なお、手続きを円滑かつ確実に進めるためには、事前に弁護士へ相談することが賢明です。弁護士は、具体的な事例に基づいて最適な方法を提案し、適切に家庭裁判所への申立てを行うサポートを提供します。何よりも重要なのは、早期に法的専門家の意見を仰ぎながら対策を講じることです。判断ミスや手続きの遅れは避けたいところであり、弁護士の指導のもと正しい手続きを進めることで、相続全体の不確定要素を極力減らし、相続人間の円満な関係を維持することにつながります。

相続税に関連する重要な情報一覧とその確認

相続税に関する情報は多岐にわたります。以下に示した情報を整理し、必要な手続きを確認することが肝要です。

相続税の対象や一覧と相続財産にならないもの

相続財産には、相続税の対象となる資産と課税対象外の資産が存在します。具体的には、被相続人名義の不動産、預貯金、株式、生命保険の非課税枠を超える部分などが課税対象です。反対に、災害見舞金等の非課税項目や、公共施設等で一般的に利用されるものは課税対象外となります。こうした情報を把握することは、相続税の申告の基盤を形成する上で不可欠です。相続財産として評価されるものと評価されないものをリスト化することで、相続税額の精度を高めることができます。税理士の指導を受け、個別のケースにおける適切な判断が求められます。

相続税申告に必要な相続財産 一覧表 エクセルの活用

相続税の申告には、詳細な相続財産のリスト化が不可欠であり、エクセルを利用した一覧表の作成が非常に役立ちます。まず、銀行口座、不動産、株式、貴金属といった全ての相続財産を一つひとつ列挙し評価額を明確にします。エクセルを用いることで、資産ごとの評価額や控除額の自動計算が可能となり、大幅に手間を減らすことができます。利便性を生かし、更新情報をリアルタイムで取り込むことで、常に最新の情報を基にした一覧表を維持することもポイントです。また、一覧表の作成には税理士と共に行い、専門的な評価が必要な場合には、適宜プロの意見を取り入れることが望ましいです。

相続税 チェックシート 書き方のガイド

相続税チェックシートの作成において、書き方ガイドは重要な参考資料です。このガイドは、最新の法改正に対応しており、相続税軽減制度を含めて、正しい手続きを指導します。例えば、対象財産の登録方法、配偶者控除や未成年控除の適用条件、関連する法的書類の提出方法などが詳述されています。このガイドに従うことにより、申告における誤認や漏れを最小限に抑えることができ、相続人間の合意形成にも役立ちます。ガイドブックはまた、必要書類のテンプレート提供に役立ちます。税理士等と情報を共有しながら、効率的な相続税申告を実施するために、随時このガイドの内容を確認することが有用です。

国税庁の相続税 チェックシートを基にした確認方法

相続税の申告においては国税庁が提供するチェックシートが大変役立ちます。この公式のチェックシートは、相続税計算の基礎を確認し、申告に必要な全ての要件を網羅しています。申告漏れを防ぎ、法的に必要とされる全てのステップが含まれているため、相続手続きを初めて行う方にとっても分かりやすい指針となります。特に、財産評価額の細分化された計算方法や所得控除の適用可能性の検討が含まれており、申告内容の自社診断にも役立ちます。このチェックシートに基づく確認を進めることにより、相続税申告の完全性を維持し、手続きの不確実性を排除することができるでしょう。専門家と連携をとりながら、正確な申告準備を進めます。

相続税 いくらからかかるのかを徹底解説

相続税が課されるのは、遺産総額が基礎控除額を超える場合に限られます。基礎控除額は「3,000万円+法定相続人1人当たり600万円」の計算式に基づきます。これを上回る遺産総額に対して、段階的に相続税が課されることとなります。そのため、まずは遺産の全体価値を正確に把握し、量的要件を満たすか確認することが求められます。相続財産には、現金や不動産のみでなく、相続税計算における特有の控除や特例制度が適用される場合もありますので、それらを最大限活用することで負担額を軽減できます。正確な遺産評価と税負担の試算をおこなうためには、常に早い段階から税務専門家によるサポートを受け、個々のケースに合わせた戦略を練ることが不可欠です。

遺産相続の分配方法や相続税シュミレーション

遺産の分配方法の選択や相続税のシミュレーションは、相続手続きの中で非常に重要な要素です。これにより、税負担及び財産配分について正しい舵取りが可能となります。

遺産相続順位 シュミレーションでの確認方法

遺産相続の順位は、シミュレーションを通じて多角的に確認することが望ましいです。シュミレーションは、法定相続人が持ちうる選択肢や相続税負担を予見する上で有用です。具体的には、家庭内の法的相続順位に基づいた条件設定を行い、遺産総額、各相続人の相続割合、負担管理の方法を検討します。また、シミュレーションを進めることで、相続税額の試算、遺産分割案の検討、および相続放棄の可能性の有無を明確にすることが可能です。これにより、異なるシナリオに対して、各相続人の希望を反映した最適な遺産分割計画を策定することにつながります。行政書士等や専門家と緊密に協力し、シュミレーションの結果に基づいて実践的な計画を策定することが必須となります。

遺産相続の分配は自由ですか?法的制限の理解

遺産相続の分配には自由度がありますが、それには法的な制約も存在します。遺産分割は、遺言書に基づく個人の意向による場合と、法定相続分に基づく場合があります。法定相続分を越える分割は、他の相続人の同意があれば可能ですが、遺留分という最低保障分が存在します。遺留分は、主に直系尊属や配偶者、子供に対して保証されているため、これを侵害する分配は許されません。逆に、全ての相続人が同意する場合には、法定相続分に捉われない自由な分配ができます。ただし、分配が相続税の影響を受けるため、分配方法を決定する際には、必ず税務や法律に詳しい専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。円滑な遺産分割を実現するためにも、法的理解を踏まえた調整が必要不可欠です。

相続財産 生命保険が相続に与える影響

相続財産としての生命保険は、遺族の生活安定に寄与する一方、相続に一定の影響を及ぼします。生命保険の死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」とされ、一定の非課税枠が設けられています。この非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」として計算され、これを超える部分に課税されます。生命保険金の受取人に指定された相続人は、その相続財産として認識する必要がありますが、この財産は直接的な遺産分割協議の対象外となります。実務上、受取人に関する相続人の意見調整が必要となることが多く、被相続人が予め意図を明確にしておくことが好ましいでしょう。生命保険の扱いに関しては専門家のサポートが不可欠であり、適切な情報収集が大切です。

財産目録 エクセルでの相続財産管理手法

財産目録をエクセルで整理・管理することは、相続手続きの円滑化に寄与します。エクセルの機能を利用し、各種相続財産(不動産、株式、預金など)の一覧を作成することが効率的であり、視覚的にも把握しやすいです。関数を活用することで、各相続人における分配額計算や相続税試算も迅速に行うことができます。この表においては、財産の種類ごとにその評価額と現況を記載し、記録の正確性を保つことが重要です。エクセルの資産管理シートは、専門家と情報を共有しながら、漏れを防止するためのツールとして活用します。さらに、情報が頻繁に更新される場合には、クラウドサービスを併用することで、関連当事者がリアルタイムで状況把握が可能となります。信頼できる行政書士等と協力し、適切な管理手法を採用することが推奨されます。

相続税 税率を知ることでの早期計画の重要性

相続税の税率を知ることは、財産承継において計画的な準備を進めるための重要な第一歩です。譲与税が高くなるのか否か、税率は財産価額に応じて異なり、最低10%から最高55%までの累進課税が適用されます。税率がどのように遺産額に影響するかを正確に把握し、可能な範囲での資産運用や相続税対策を早期に講じることが求められます。通常、相続開始前に、相続に関連する事前評価及び削減策を税理士と共に練り直すことで、相続財産の価値を最適化することが可能です。節税効果を意識した財産分与や贈与計画の策定は、余計な税負担を抑え、結果として相続人全体の利益を最大化します。特に、法改正や経済情勢の変化に随時対応し、計画的な取り組みを持続することが成功への鍵となります。

手続きに不安がある、何から手を付けたらわからないといった場合は、ぜひ一度、弊所までご相談ください。親切丁寧にご説明とサポートをいたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。